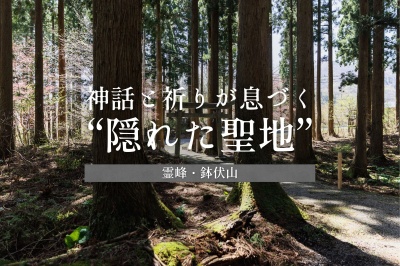

霊峰・鉢伏山──神話と祈りが息づく“隠れた聖地”

旅の途中、ふと感じることはありませんか?

「この風景、なんだか懐かしい」「ずっとここに来たかった気がする」

そんな気持ちになる場所が、あなたにとって実は“意味のある土地”であることがあります。

兵庫県・香美町。

スキー場として有名なハチ北高原の背後にそびえる山、鉢伏山(はちぶせやま)は、 古くから 「とある神さま」 が鎮まる場所として知られてきました。

自然が語りかけるような静けさの中に、スピリチュアルな気配が漂うこの地。

じつは、ある宗教と深い縁を持つ霊峰でもあります。

──「お山全体がご神体で、山頂から山すそ一帯にかけて無数に点在する神岩霊石には一々深い謎が秘められておる。陸(あげ)の龍宮館(りゅうぐうやかた)奥の宮となるところである。」

大本教──「見えないもの」を大切にする祈りの教え

鉢伏山が霊峰たる所以、信仰のルーツは、明治時代に生まれた新宗教「大本教(おおもときょう)」にあります。

1892年、創始者・出口なおが突然「見えない神の言葉」を書き記し始めたことから、すべてが始まりました。

本人も「なぜ手が勝手に動くのか分からなかった」と語ったというその神憑りの書記は、やがて1万通以上の「筆先」となり、人々を惹きつけてゆきます。

当初は貧しい村の「神がかりおばあさん」に過ぎなかったなおですが、後に娘婿である出口王仁三郎(おにさぶろう)が合流し、その思想は一気に世界へと広ってゆきます。

大本教は独自の世界観と教義を持ち、一般にはあまり知られていない部分もありますが、 自然信仰や神話解釈、言霊思想に裏付けされた哲学的な深み、そして芸術・農業・平和運動に至るまでの幅広い実践により、人々の心をつかんできました。

「言霊(ことだま)」「神、人、自然の調和」「再生・変化」をキーワードに、多くの信徒に支持された信仰であり、今もなお日本各地に祈りの場を持ち続けています。

大本教は、政治や経済に押し流される時代のなかで、「見えない声」を聞こうとした人々の運動でした。

「どえらい神様が鎮まっている」──鉢伏山と大本教の出会い

大正時代の初めごろ。

大本教の信徒である湯浅仁斎は、霊的な導きを感じて但馬地方を訪れます。

旅の途中、現在のハチ北旅館街の敷地内にある「龍宮岩」と出会います。

それは、かつて1546年の大洪水を鎮めた霊岩として地元に伝わってきたものでした。

仁斎はこの地に強い“気”を感じ、大本教の教主・出口なおへと知らせます。

その報を受けたなおは、こう語ったとされています。

「但馬には、どえらい神様が鎮まっておられるから、早く開いてくだされよ」

この言葉が、鉢伏山と大本教が霊的縁を結ぶ最初の「宣言」となりました。

そしてこの「どえらい神様」のひと柱こそが、鉢伏山に鎮まる「龍宮乙姫 豊玉姫命(とよたまひめのみこと)」とされています。

海神ワタツミの娘であり、天孫ホオリ(山幸彦)と結ばれ、海から命をつなぐ母神。

海と山、陰と陽、神と人、そのすべてをつなぐ「再生の母」。

あらゆる境界を越えて命を紡ぐその姿は、まさに「深き女性性」の象徴です。

龍宮神社と鉢伏山──“龍の尾”と“龍の頭”を巡る旅

龍の背を歩く──祈りをなぞる巡礼の道

後年、出口王仁三郎はこの地を訪れ、鉢伏山に宿る神性を確信します。

以降、鉢伏山はまるで一体の「龍」のように語り継がれ、神様が宿る山全体がご神体そのものとして祈りの対象になってきました。

その山頂は「龍の頭」ーー龍の意志が眠る場所。

山頂には「こっとい(牡牛)岩」、「みろく岩」、「大亀岩」、「牛伏岩」、「陰陽石」と呼ばれる神秘的な岩々、そして昭和40年に三代教主・出口すみこ氏によって祈りの場として建立された「石の宮」の姿が。

そして、麓に鎮座する龍宮岩は「龍の尾」ーー龍のはじまり。

鉢伏山の麓に位置するハチ北旅館街の一角、『よなごや』の敷地内にひっそりと佇む龍宮神社には、1546年の大洪水を鎮めたとされる「龍宮岩」が祀られています。

大地の怒りを鎮め、人々の暮らしを守ったその岩は、いまも変わらず地元の人々の信仰を集めています。

このふたつの聖地を巡ることは、まさに“龍の背をなぞる”ような巡礼の旅とされ、鉢伏山を登り、神々のエネルギーを体感する行為こそが「新しい巡礼の形」だと語られたとも伝えられています。

木々のざわめき、岩の静寂、吹き抜ける風。

そのすべてが、神の息吹そのものとして訪れる者の感性に語りかけてくるようです。

鉢伏山にひそむ“癒しの森”──五感で巡るヒーリングスポット

鉢伏山には神話や信仰の歴史だけでなく、訪れる人の心をふわりとほどくような癒しの風景も点在しています。

ここでは、中でもおすすめのスポット「もののけの森」をご紹介します。

もののけの森へようこそ

ハチ北高原の更に奥深く、今にもシシガミ様やこだまと出くわしそうな、苔むした深い森。静かな異界。

「昇竜の滝」、「たたらの渓流」、「もののけの森の散歩道」、「鳥の巣展望台」。

そのすべてを有する神秘的なこの森こそが、グリーンパークハチ北キャンプ場に隣接した「もののけの森」です。

「まるでジブリの世界」と言われるそこは、一歩足を踏み入れた瞬間別世界。

ある場所から、まるでベールを経たように空気が変わります。

鳥の声、土の匂い、光の粒ーー

すべてが研ぎ澄まされて、身体が感覚優位になる。

ここは、五感ではなく「六感」で歩く森。

外から内へ、自分の中心へと向かって進む、魂の胎内巡り。

その順路をたどっていくことで、あなた自身もまた、「新しい視点」と「波動」を手に入れることになるでしょう。

▶ 第一の通過点:鳥の巣展望台 ―― “視点がひらく”

最初に辿り着くのは、「鳥の目」を持つ場所。

この場所は、あなたにまず「目線の変化」をもたらします。

足元にある世界を少し離れて、魂にもうひとつの視点=「俯瞰のまなざし」を授けてくれる場所です。

自分をいつもより少し遠くから見ること。

それは、新しい波動に触れるための「チューニング」の時間。

風が視界を洗い、空が胸を開いてくれる。

「再誕の巣」であり、「魂の高み」へとつながるアンテナ塔。

ここから始まる道のりは、もう、ただの散歩ではありません。

魂の感度を取り戻すための、はじまりの一歩です。

この展望台は、静かな目覚めの場として、あなたと天をそっと結びます。

※ 鳥の巣展望台は上級者向けです。

小学生未満のお子様や足腰・体力に自信のない方はご遠慮ください。

▶ 第二の通過点:たたらの渓流 ―― “流し、ゆるす”

もののけの森の中に流れるたたらの渓流は、大谷川 - 湯船川 - 矢田川へと続く、偉大なる源流。

源流ならではの澄んだ水質が特徴で、真夏でもひんやりと冷たい水が流れています。

冷たく、やわらかく、すべてを包み込む水。

ここはかつて、鉄を鍛えた「たたら場」があったとされる場所。

火と水と風がぶつかり合い、何かが形を変えていく場所。

いまはもう、静けさだけが残るこの水辺で、あなたの中の「古いもの」を、そっと流してゆきます。

握りしめていた感情、もう要らなくなった自分、誰かから受け取ってしまった重さ――

水に手を浸すと、驚くほど自然に、それがほどけていきます。

ここは、「ゆるし」と「再生」の通過点。

「次の自分」に進むための、間の場所です。

▶ 第三の通過点:昇龍の滝 ―― “祈りを空へ返す”

さらに足を進めると、森の終点にあらわれるのが「昇龍の滝」。

ちいさなふた筋の流れが、龍のように空へ向かって昇っていく姿。

「雄滝」「雌滝」と呼ばれる二本の滝から成り立つことから、縁結びの滝としても密かな人気があるこの滝は、魂の「祈り」をもっともよく受け止めてくれる場所です。

ここまでの道のりでほどいてきたもの、手放したもの、願ってきたこと。

それらすべてを、ここで空に返す。

声に出してもいい。

手を合わせてもいい。

ただ滝の音に沈んで黙っていても、それでいい。

そしてもう一度、本当の自分と出会うための場所。

昇龍は、運気、氣脈、生命力の象徴です。

ここは、地のエネルギーが垂直に立ち上がる「上昇の場」。

「上がる」そして「出会う」ための祈りを捧げるのにふさわしい場所です。

二本の滝の間には小さな祠がひっそりと佇んでいて、いつまでも私たちを見守ってくれています。

森を出るころ、もうひとりの自分が歩き出す

もののけの森で行われるのは、「魂の再調律」。

ここを歩いたあとは、同じ空の色が、少しだけ違って見えるかもしれません。

同じ風の音が、少しだけあなたの奥に届くかもしれません。

この森は、ただの風景ではありません。

あなたの中にある「まだ出会っていない自分」と、静かに向き合う場所です。

そして現代へ──語り継がれる“静かな聖地”

鉢伏山は現在、一般的にはスキーや登山の名所として知られています。

けれど、その奥には静かに脈打つ信仰の記憶があります。

山を抜ける風、苔むす石のささやき、木々の間から差すやわらかな光──

それらのひとつひとつが、かつてこの地を「聖地」と見出した人々の、祈りの痕跡です。

もし神鍋や城崎、湯村温泉や豊岡など、近隣を訪れることがあったなら。

もし冬以外の鉢伏山に興味が湧いたのなら。

それは、あなたがこの地に呼ばれているということかも知れません。

大切なのは、“なぜか気になる”という小さな直感を見逃さないこと。

神話と自然が寄り添うこの地に、ほんの少しだけ足を伸ばしてみませんか?

この道を歩くとき、ふと胸の奥に触れるものがあるとしたら

それはきっと、はるか昔に始まった霊的な旅路の続きを、あなた自身が今ここで歩いているという証なのかもしれません。